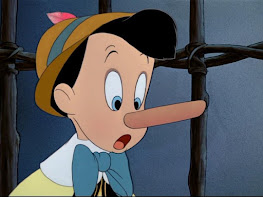

O que são falácias ?

São falsos argumentos que aparentam ser verdadeiros cujo objetivo é convencer o interlocutor ou as pessoas ao redor que assistem como platéia a aceitarem como verdade algo que não é.

Onde ocorrem as falácias ?

Onde houver debates com ideias diferentes ou seja, em todo lugar onde a partir do uso de argumentos é possível se obter uma conquista ou uma vantagem contra o adversário.

Por exemplo, alguém pode usar de falsos argumentos para convencer o técnico de um time a tirar determinado jogador e colocar outro em seu lugar. Se o técnico não for competente o suficiente e se deixar levar por argumentos falsos, ele será facilmente convencido.

Outro lugar onde as falácias são utilizadas é dentro de casa mesmo, quando você usa argumentos falsos com seus pais para justificar o porquê de você não ter ajudado a lavar a louça, não ter arrumado o quarto ou mesmo não ter tirado boas notas. Muitas pessoas ao invés de assumirem seus erros ou assumirem que não dominam determinado assunto preferem usar falácias para não saírem como perdedoras.

Sempre existem falácias em debates?

Quase sempre, porém isso depende muito do tipo de debate que está ocorrendo. Isso porque há debates que realmente ocorrem em prol do conhecimento, onde os agentes envolvidos trocam informações e aquele que tem informações mais corretas e verdadeiras acaba por ajudar o outro que está despreparado. Logo, esse tipo de debate - que podemos chamar de debate pró verdade, ou amistoso e saudável - não utiliza falácias pois o objetivo maior é o conhecimento (onde todos saem ganhando) e não a vitória de um interlocutor frente ao outro. Esse tipo de debate é mais raro, pois no geral os debates não são amistosos.

Quem pratica falácias ?

Todos nós somos seres falaciosos em potencial, obviamente há pessoas que utilizam isso como estilo de vida e outras que usam uma ou outra falácia de vez enquando. De um modo geral há áreas do saber cujo ambiente propicia mais o uso de falácias, tais como o Direito e a Política, o que não quer dizer que são áreas só de gente mentirosa. Alguns religiosos também utilizam deste artifício para convencer a grande maioria a aceitar o que está sendo dito.

Existem quantos tipos de falácias ?

Mais de trinta, porém aqui vamos apresentar apenas dez tipos, as mais conhecidas e mais utilizadas nos dabates públicos assim como meios de de defender delas. Vamos lá:

1. Falácia ataque ao adversário (ad hominem)

Quando

na ausência de argumentos durante um debate você passa a atacar seu

adversário no que diz respeito à sua vida pessoal. Exemplos:

Em um debate sobre família um dos debatedores, já sem argumentos, ataca o outro da seguinte forma:

"Sim, você deve se calar neste assunto afinal você é filho de pais separados, logo nada do que você disser é confiável."

Outro exemplo:

"Não é seu pai que é um alcóolatra de carterinha? Acho que ninguém aqui deve acreditar no que você diz"

Defesa: Para se defender contra um ataque de falácia ad hominem, basta você chamar atenção do seu adversário de que ele está mudando o foco do debate ao atacar você e não suas ideias. No caso de haver platéia, mostre a ela que seu adversário perdeu seus argumentos ou não tem conhecimento sobre o assunto debatido, tanto que partiu para o ataque pessoal.

2. Espantalho

Quando um dos debatedores não tem conhecimento sobre um tema que está sendo debatido e, temendo que sua incompetência seja percebida pelo público, ele então passa a falar sobre outra coisa aparentemente igual e mais fácil de ser criticada. É quando deturpam (alteram de propósito) o que você disse para passar a impressão de que se tem conhecimento sobre esse assunto. Por exemplo:

Tema do debate: Educação sexual

Debatedor 1: Precisamos falar sobre educação sexual para os jovens de modo que eles possam obter informações sobre os riscos de gravidez precosse e de doenças sexualmente transmissíveis, pois os dados estatísticos mostram uma situação preocupante.

Debatedor 2: Você realmente está propondo que se fale sobre sexo para jovens em sala de aula sem se preocupar com as consequências disso na vida deles ? A pornografia é a causadora disso tudo, de todos esses problemas, pois ela estimula a prática sexual. E você tem a coragem de propor um absurdo desses? Falar sobre pornografia em sala de aula ? Que absurdo ! Vocês estão vendo isso gente?!

Ao igualar "educação sexual" com "pornografia" o Debatedor 2 usou uma falácia de espantalho (alterou o objeto do debate), pois em nenhum momento o Debatedor 1 falou em pornografia ou algo parecido, ao contrário, seu objetivo é esclarecer sobre vida sexual saudável.

Defesa: Para

se defender contra um ataque de falácia espantalho, você precisa chamar

atenção do seu adversário de que ele está mudando o foco do debate ao questionar uma coisa diferente do que você disse. No caso de haver platéia, mostre a ela

que seu adversário perdeu seus argumentos ou não tem conhecimento sobre o

assunto debatido, tanto que mudou o objeto do debate para algo mais fácil de ser criticado, ou seja, trouxe o conteúdo para sua zona de conforto.

3. Tu quoque (tu também)

Esta falácia pode ser considerada uma variação da falácia ad hominem, pois quando um dos debatedores não quer debater um determinado assunto que de certa forma expõe seus erros e equívocos, este então tenta inverter o foco da crítica para o outro debatedor que lhe questiona trazendo para o debate pontos críticos relativos ao outro que não estavam em discussão. Este tipo de falácia é muito comum em conversas entre duas pessoas ou reuniões profissionais, mas também podem ocorrer em situações de debates públicos . Exemplo:

Um casal de namorados decide se reunir para discutir a relação. Na ocasião, o costume do namorado de passar boa parte do seu tempo livre jogando video game se tornou objeto de crítica da namorada, basicamente ela estava reclamando por mais carinho e atenção. O namorado, ao invés de acolher as críticas, então usa a falácia tu quoque, dizendo algo como: "E tu? que não lava nem as louças da tua casa". Essa resposta, completamente fora do foco da discussão (excesso de jogatina) , demonstra que o namorado não quer tocar no assunto pois ele sabe que seus argumentos serão fracos diante dos dela.

Defesa: É essencial que se faça uma rápida pausa neste debate para que nela possa se mostrar que todos os demais assuntos podem ser debatidos, mas depois que o assunto presente seja debatido até o fim ou até que seja feito um novo acordo. Usar o "tu também" é um meio eficaz de fuga, mas que pode ser facilmente neutralizado trazendo o tema original de volta para o centro do debate.

4. Anacronismo

Quando o debatedor utiliza um recurso válido no presente para refutar (ou mesmo destruir) uma ideia do passado, como se os mesmos parâmetros de agora pudessem ser aplicados antes sem problemas, ignorando completamente o contexto histórico da época. Por exemplo:

Debatedor 1 "A democracia surgiu na Grécia há dois mil e quinhentos anos e vem sofrendo mudanças desde aquela época até os dias atuais"

Debatedor 2 "A democracia é péssima hoje pois já nasceu machista, já que na Grécia as mulheres não podiam votar"

Defesa: Neste caso cabe o debatedor esclarecer que o contexto do passado era diferente do contexto presente, e que não faz sentido subjulgar um a partir do outro. Assim, o voto feminino resultou da própria evolução democrática ao longo dos séculos. É como comparar a performance de uma carroça com a de uma Ferrari enquanto há séculos de evolução tecnológica entre ambas.

5. Falácia de apelo à tradição (anacronismo inverso)

Quando eu quero convencer alguém de que o que era feito antes era necessariamente melhor. Esse tipo de falácia atribui ao passado uma época sempre melhor do que o presente, e consequentemente tudo o que era feito no passado era melhor. Um exemplo para ilustrar:

"Na minha época, quando os militares governavam, o Brasil era muito melhor, não havia essa falta de vergonha na cara que vemos hoje."

Outro exemplo:

"Na minha época as mulheres eram melhores que as de hoje"

Defesa: Parecida com a falácia anterior, o apelo à tradição se apega a um passado glorioso sem no entanto considerar as limitações que haviam antes. É fácil, por exemplo, alegar que antes se vivia melhor porque havia menos poluição e criminalidade e ignorar, propositalmente, que antes também havia mais pobreza, menos empregoa, menos tecnologia, etc. O debatedor deve se defender mostrando que não é possível concluir com precisão se uma época era de fato melhor que a outra já que essa é uma afirmação subjetiva. Apenas com dados comparativos de épocas diferentes é que é possível concluir algo nesta direção.

6. Falácia de apelo à autoridade

Quando

utilizamos o nome de alguma celebridade, seja ela do meio artístico,

político, esportivo ou científico para dar um ar de "verdade" à nossa

fala com intenção de convencer alguém. Exemplos:

"Se Aristóteles disse isso, então é verdade."

"Pelé disse para o povo se calar durante a Copa, se ele pediu isso, então vamos nos calar, afinal é o Pelé."

"Einstein disse que Deus existe, logo ele existe."

Há uma variação desta mesma falácia, quando se utiliza uma autoridade sem no entanto citar quem é, por exemplo.

"Especialistas dizem que a Copa será um fracasso".

Quem são esses especialistas ??

Ou

"Historiador

disse que o Brasil nunca vai prosperar porque quando foi colonizado só

vieram os ladrões de Portugal pra cá, então é um país corrupto desde sua

origem ."

Que historiador é esse ?

Defesa: Questionar se tal autoridade citada realmente afirmou algo pode parecer a defesa mais apropriada, porém não é. O melhor a ser feito em um caso como esses é tornar claro para todos que seu adversário está fazendo uso de personalidades para benefício próprio se aproveitando do peso do nome delas sem que haja como provar se é verdade ou não.

7. Falácia de apelo à força

Quando na ausência de argumentos você faz uso da sua força física ou da sua posição de poder dentro de determinada hierarquia para convencer o outro a seguir sua vontade. Exemplos:

"Ou você faz do meu jeito ou vai ser demitido"

"Se você não aceitar o meu verdadeiro amor eu vou lhe quebrar a cara!!"

Defesa: Neste tipo de situação o melhor é acionar alguma autoridade competente, já que esse tipo de falácia vem acompanhada quase sempre de uma ameaça ou de uma situação vexatória que põe em risco a integridade física e moral da pessoa atacada.

8. Falácia de apelo à emoção

Quando o debatedor fica sem argumentos e utiliza recursos que emocionem a platéia de modo que faça com que a mesma não perceba sua incompetência. Ela se parece com a falácia de Espantalho, mas com um forte toque emotivo Por exemplo:

Debatedor 1: Vossa excelência precisa esclarecer à população o que fez com o dinheiro público que havia sido destinado à compra de merenda escolar mas desapareceu.

Debatedor 2: Vejam minha gente! Meu adversário não considera que eu estive doente! Que mês passado eu perdi minha mãe e meu irmão para esse vírus maldito que levou a vida de milhares de outros brasileiros. Meu adversário é um homem insensível! Não considera o que eu passei nos ultimos meses e vem aqui me acusar em público!

Defesa: A primeira coisa que deve ser feito em uma situação como essa é separar a vida pública da vida privada do adversário falacioso. Basicamente, neste exemplo, dizer que lamenta pelos problemas ocorridos na vida particular, mas que não está lá para discutir isso e sim as responsabilidades assumidas publicamente.

9. Falácia de apelo ao número (mesmo que apelo ao povo)

O número aqui se refere ao povo, à quantidade de pessoas envolvidas em determinado contexto. Aí você utiliza isso como argumento para convencer alguém a agir como a maioria está agindo. Exemplos:

"Amiga, todo mundo vai pra Parintins quem não for está por fora."

"Um monte de gente fuma maconha, eu vou fumar também"

"Fulano é corrupto, mas se todo mundo votar nele eu voto também"

Defesa: Lembrar ao debatedor falacioso e para a platéia que o critério quantitativo não garante absolutamente nada no que diz respeito à decisões estritamente individuais. Não há garantias reais de que a vontade da maioria é necessariamente a melhor opção a ser seguida.

10. Falácia Non Sequitur (não se segue)

Em um non sequitur, a conclusão pode ser verdadeira ou falsa, mas

o argumento é falacioso porque há falta de conexão entre a premissa

inicial e a conclusão. Por exemplo:

Debatedor 1: Pessoas morreram de câncer na boca e na garganta bem antes de o cigarro ser inventado...

Debatedor 2: Você está certo neste ponto, mas e então?

Debatedor 1:Então eu posso concluir que o cigarro não causa câncer...

Outro exemplo...

Debatedor 1: a grande maioria das pessoas usa e gosta de celular

Debatedor 2: sim, é verdade...concordo

Debatedor 1: Se eu comprar um celular elas vão gostar de mim também

Debatedor 2: 😟😟😟

Defesa: Mostrar que o conteúdo da conclusão não tem conexão como o que foi dito antes, ou seja, mostrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra

Conclusão

Enfim, sempre que alguém tentar convencer você de algo, veja se essa pessoa está utilizando argumentos verdadeiros. Como dito antes, tentar convencer não é algo ruim, desde que seja algo baseado em verdades e não em falsas verdades ou mesmo mentiras. Você mesmo se for tentar convencer alguém, tente fazer isso utilizando argumentos verdadeiros ou pelo menos próximos disso, caso contrário você estará sendo falacioso e a falácia, assim como a mentira, pode ser evidenciada a qualquer momento.